Desde que comenzó esta aventura, la búsqueda de la explicación al respecto de por qué hay cinco chovas piquirrojas pintadas en la techumbre de la iglesia de de Santa Clara de Salamanca, hemos hecho varios viajes relacionados con nuestra investigación. Aparte de la cantidad de veces que nos hemos desplazado por España, viajamos hasta la ciudad inglesa de Canterbury para asegurarnos de que dicho córvido de pico y patas de color rojo es aún hoy en día el emblema de santo Tomás de Canterbury. Después recorrimos Aquitania para conocer la patria chica de la reina de Castilla Leonor Plantagenet y, como no, visitamos Coímbra, primera capital de Portugal, tratando de comprender lo que suponía para el reino de León en el siglo XIII aquel reino nacido de un territorio vasallo como había sido el condado Portucalense.

Pero aún nos quedaba un lugar que había visitar tras más de dos años estudiando la vida y el culto del Cantuariense: la catedral de Monreale, erigida en el área metropolitana de Palermo, la capital de la isla de Sicilia. Allí se encuentra la que se dice que es la representación más antigua del santo inglés. Acompañadnos y os contaremos cómo llegó el culto al Cantuariense al corazón del Mediterráneo, devoción que también llegó a los reinos de Castilla y de León.

Catedral de Monreale (Sicilia).

Claustro de la catedral de Monreale (Sicilia).

El caso es que a comienzos del siglo XII, un tal Roger II se proclamó primer rey de Sicilia. Era descendiente de una saga de aventureros normandos que habían llegado hacía tiempo a dicha isla del Mediterráneo con el objetivo de expulsar de allí a los sarracenos.

Sepultura de Roger II en la catedral de Palermo (Sicilia).

El rey de Sicilia Roger II se casó con Elvira, hija de Alfonso VI de León y de una de sus concubinas, la princesa andalusí Zaida. En consecuencia, podemos decir la primera reina siciliana fue una leonesa. Uno de sus hijos, nieto por tanto de nuestro Alfonso VI de León, heredó el trono de Sicilia como Guillermo I. No obstante, no dejó muy buen recuerdo entre los sicilianos, que aún hoy lo conocen con el apodo de el Malo. En cualquier caso, nuestro protagonista de hoy fue el siguiente rey en la línea de sucesión, Guillermo II de Sicilia, nieto de Roger II y Elvira de León. Este segundo Guillermo debió de hacer las cosas mucho mejor que su progenitor, ya que ha pasado a la historia como el Bueno. Heredó el trono siciliano siendo todavía un niño, así que tuvo que esperar hasta 1171 para ser coronado en la catedral de Palermo.

Mosaico de la catedral de Monreale que representa a Guillermo II coronado por Jesucristo.

Consciente de las ansías de Federico I Hohenstaufen —más conocido como Federico Barbarroja— por anexionar Sicilia al Sacro Imperio Romano Germánico, Guillermo II trató de consolidar su posición buscando una alianza con Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Esa fue la razón por la que pidió la mano de Juana de Inglaterra, hermana pequeña de Ricardo Corazón de León y Leonor Plantagenet y, por lo tanto, cuñada de Alfonso VIII de Castilla y tía carnal de la que sería nuestra reina Berenguela de León y de Castilla.

Descendencia de Enrique II de Inglaterra y Leonor Plantagenet.

Así pues, tras un accidentado viaje, Juana Plantagenet desembarcó en Sicilia para casarse con Guillermo II. El matrimonio se celebró en 1177 en la catedral de Palermo y en la misma ceremonia Juana fue coronada como reina. Esta mujer, criada en la corte de Poitiers y de genes angevinos y aquitanos, llevaba aprendida la misma lección que se le había enseñado a su hermana Leonor, que había contraído matrimonio con el rey Alfonso VIII de Castilla en 1170. A ambas hijas se les encomendó la misión de introducir en sus reinos el culto a santo Tomás de Canterbury, el arzobispo que había sido asesinado por instigación de su padre, el rey Enrique II de Inglaterra. De este modo demostraban que el arrepentimiento público de su progenitor era sincero y que el que fuera primero amigo y después enemigo acérrimo de su padre era considerado ahora protector de su estirpe.

Pintura del santo de Canterbury en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury en Salamanca.

Santo Tomás Cantuariense representado en el coro bajo del convento de Santa Clara de Salamanca.

Chova piquirroja, emblema del Cantuariense, pintada en la techumbre de la iglesia de Santa Clara de Salamanca.

Ábside de la catedral de Palermo.

La nueva catedral se comenzó a construir en un monte cercano a Palermo. Los antepasados de Guillermo ya habían tenido allí una residencia de campo y su carácter real se intuye incluso en el nombre actual de una localidad llamada Monreale.

Cuenta la leyenda que Guillermo tuvo un sueño en el que la Virgen le reveló el lugar donde se escondía un tesoro con el que sufragar esta nueva y suntuosa catedral bajo su advocación. Suponemos que esa leyenda nació siglos después, cuando los sicilianos se plantearon cómo se pudo financiar tan magnífico templo que, literalmente, se recubrió de oro.

Mosaico de la catedral de Monreale que representa a Guillermo II ofrendando a la Virgen la nueva y lujosa Seo.

Misma representación en estatuas de bronce en el exterior de la catedral de Monreale.

Por muchas imágenes que uno haya podido ver en Internet de esta catedral, cuando entras en ella el sufrir el síndrome de Stendhal está asegurado. Se despliega allí una narración de la Biblia al completo, desde el Génesis a los Hechos de los Apóstoles, representada a través de mosaicos con fondo de oro que cubren la práctica totalidad de las paredes. Teselas y teselas hechas en vidrio y pan de oro. Además, y siguiendo la misma pauta, abundan los serafines, ángeles, arcángeles y los personajes del santoral cristiano.

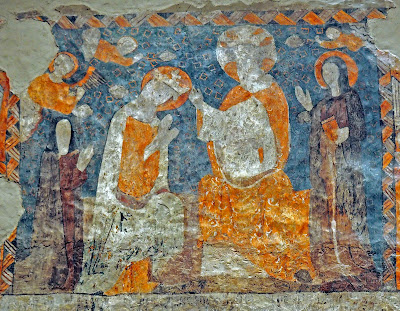

Pero, como ya hemos advertido al principio, lo que nos trajo a Monreale fue la imagen de un santo concreto, la señal inequívoca de que una Plantagenet pasó por aquí. En la parte inferior del ábside central, en el espacio reservado para los doctores de la iglesia y santos sicilianos tan relevantes como Santa Águeda de Catania, se ha colado un santo inglés: santo Tomás de Canterbury. De este modo, en menos de una década transcurrida desde su martirio, el arzobispo de Canterbury Tomás Becket se había hecho un hueco en el lugar más preeminente de una de las catedrales más lujosas de Europa.

La pena es que Guillermo II murió joven y sin descendencia que le sobreviviera. Además la reina Juana sufrió una concatenación de desgraciados avatares, aunque estos no vienen ahora al caso, ya que lo que nos interesa es que la influencia de Juana en Sicilia se limitó a doce años y que, al contrario de lo que ocurrió con su hermana Leonor en Castilla, no dejó descendencia que continuara con su labor de mecenazgo y promoción del culto al Cantuariense. A su patrocinio, seguramente, habría que añadir alguna otra imagen del mismo templo dispuesta en algún lugar más secundario, por ejemplo, la que nos topamos paseando por los corredores superiores, la de santa Radegunda, cuyo culto se limitó prácticamente a Francia y, más concretamente, al condado de Poitiers, cuna de Juana y refugio de su madre, la gran Leonor de Aquitania. Y, a mayores, en la también siciliana ciudad de Marsala nos encontramos con una catedral bajo la advocación de santo Tomás de Canterbury, aunque, lamentablemente, su aspecto ya no tiene nada que ver con el de un templo del siglo XII.

Por lo demás, el viaje a Sicilia nos deja otro recuerdo: la presencia en la isla del águila de los Hohenstaufen, que también encontramos en la techumbre de la iglesia de las Claras de Salamanca. Esta llegó allí cuando Guillermo II, que como hemos dicho carecía de descendencia, nombró heredera a su tía Constanza de Sicilia, dando el visto bueno, para sorpresa de sus súbditos, a su matrimonio con el hijo de Federico Barbaroja, Enrique VI. El hijo de ambos, Federico II Hohenstaufen, incorporó el reino Sicilia al Sacro Imperio Romano Germánico. Y así fue como volaron las águilas de los Hohenstaufen a Sicilia.

Castillo de Federico II de Sicilia en Palermo.

Sepultura en la catedral de Palermo luciendo las águilas de los Hohenstaufen.

Esas mismas águilas llegaron a León y Castilla a consecuencia del matrimonio entre Fernando III y Beatriz de Suabia, prima carnal de Federico II, nietos ambos de Federico Barbaroja. Cuando Federico II falleció excomulgado y desposeído de su cargo, Alfonso X de Castilla y de León trató de reclamar para sí el derecho a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en nombre de los derechos sucesorios de su madre, la reina doña Beatriz. A ese fin dedicó más de la mitad de su reinado y una gran cantidad de recursos económicos sin haber llegado a obtener ningún resultado positivo.

Águila de los Hohenstaufen en la techumbre de la iglesia de las Claras de Salamanca.

Águila Hohenstaufen en iglesia de Santa María del Castillo en Madrigal de las Altas Torres.

.jpeg)